大学英语“混搭”中国文化

“年味”是什么?

“我们的春节有哪些习俗?”

“为什么春节对于中国人而言意义重大?”

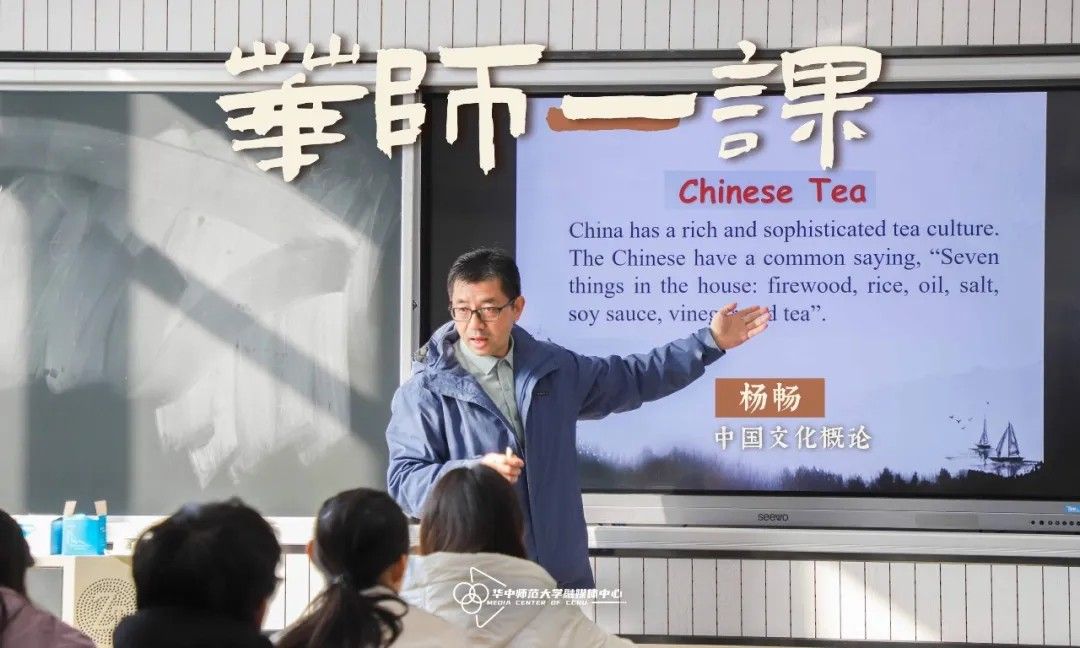

在《中国文化概论》课堂上,主讲教师、外国语学院副教授杨畅接连向同学们提出了这些问题。作为《大学英语》高阶课程,《中国文化概论》主要授课对象是大学英语发展级或提高级学生,教学内容包括哲学、宗教、文学、艺术、教育、科技、体育、节日、饮食、服饰、建筑10个专题。

“大学英语”与“中国文化概论”听上去有点儿混搭。谈及开课初衷,杨畅说,起初是因为2013年大学英语四六级考试改革。“翻译题型由句子翻译变成段落翻译,分值也提升了,内容涉及中国历史、文化、经济、社会发展等多方面,而后一些让阅卷老师哭笑不得的‘神翻译’开始出现。”

学生们从小到大花了那么长的时间学英语,却在表达与中国文化相关内容时“卡壳”?杨畅觉得,一部分原因是“英语课本中对中华优秀传统文化介绍有限,学生们对这些内容缺少系统学习,‘输入’不够自然也很难‘输出’。”

于是,杨畅在2016年开设了《中国文化概论》,至今已经有九个年头,2500余名同学选修。“语言是文化交流不可或缺的载体。”杨畅希望,在他的课堂上,同学们不仅能够“掌握关于中国传统文化的英语表达”,更希望提升他们“用英语讲好中国故事的能力。”

“别样”的英语课堂

热水注入,金骏眉、茉莉花茶、西湖龙井、铁观音、太平猴魁纷纷在茶壶、茶杯中“舒展”开来,清雅的茶香在教室中弥散。“来,同学们可以尝一尝。”课堂上,师生边品茶边聊茶,经常被选修了这门英语课的同学们视为“别样的风景”。

“你知道我家早八英语课可以喝茶吗?”

“冬天的早上,被一杯热茶温暖到了”

“这样的课请多来几门!”

各式各样的茶叶、紫砂壶、白瓷杯、故宫纸质立体书、《图像中国建筑史》手绘图、木质手串……这些“物件”都是杨畅的教具。开课之初,杨畅主要也是以讲授为主。渐渐地,他开始琢磨怎么能在讲解中国文化的时候,让同学们有更真切的感受。

讲“建筑”专题时,杨畅不仅会用英文介绍中国传统建筑的基本样式、风格特点,还会讲古人的建筑智慧。谈到古人曾用香木制造房屋,取师法自然、安抚心绪之意,他会拿出沉香木和金丝楠木制成的手串,让大家闻一闻什么是“木质香”。

讲到“文学”专题,他不仅给学生们讲中国文学史的发展脉络,还会介绍中英文诗歌在形式、节奏、韵律、意象等方面的差异。“杨老师介绍Edward Estlin Cummings(爱德华·埃斯特林·卡明斯)的‘落叶诗’时,为了让我们更好地理解这首奇怪诗,他带很多叶子,现场模拟叶子飘落和叶子在脚下咔咔作响的场景,令人印象深刻。”外国语学院2023级本科生韩童回忆道。

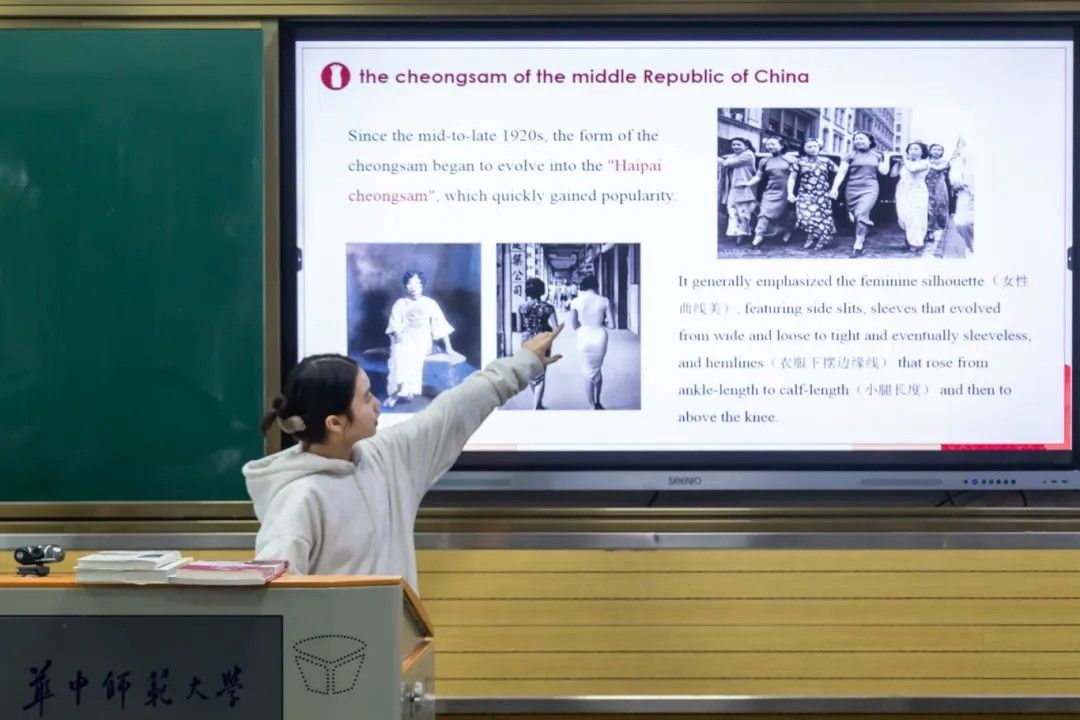

杨畅希望给学生营造一个沉浸式英语学习氛围,让静的知识动起来、活起来,真正实现学以致用。展示之外,他会对翻译“中国传统文化”的易错点进行着重讲解,要求同学们开口说,用“翻转课堂”的方式让大家用英语介绍他们的所知所学。“毕竟是英语课,输入是一个方面,输出也非常重要。这门课教学目的之一,就是增强学生用英语阐释中国传统文化的能力。”

“讲好中国故事是件很有意义的事情”

中国文化博大精深。32个学时内,“讲什么”才能让同学们既能领略中国文化的独特魅力,又能够洞察到其中的深厚内蕴?

所以课程一开始,杨畅会先给同学们讲中国传统哲学。在他看来,这是中国传统文化的根基和灵魂,它会以具象的形式出现在教育、艺术、科技、运动、饮食、服饰、建筑等专题中,还能作为一条隐形的主线将这些专题“串”起来,让整个课程“形散而神不散”。

“《帝王世纪》中说,黄帝始去皮服,为上衣以象天,为下裳以象地。一般而言‘上衣下裳’就是最典型的汉服……”从文化现象到精神内涵,杨畅花了不少心思备课。冯友兰的《中国哲学简史》、钱穆的《中华文化十二讲》、里雅各、韦利、辜鸿铭、许渊冲等翻译的《论语》《道德经》不同英语译本都是他的案头资料。

“虽然我是个英语老师,但还是希望给同学们讲的中国文化并非‘看热闹’,而是能让他们知晓当中的‘所以然’。因为文化自信的树立,源于对自身文化的深入了解。认知深刻了,才会认同。”杨畅说。

历史文化学院2023级本科生宋奕扬认为,上了《中国文化概论》首先学会了如何将与中国传统文化相关的词汇、语句以“信、达、雅”的方式翻译成英语,“而且,杨老师在讲课过程中会从多个视角讲解一个专题,让我们能够从多元的维度去理解中国传统文化。”

每个专题,杨畅都会引入相关的英美文化进行对比,让同学们反复思考文化何以能够塑造每一个人?杨畅觉得,学会讲好中国故事,不仅要观察不同文化之间的差异,还要看到处于不同文化中的人也拥有很多共同的价值观与理念,这些是文明交流互鉴的基础。

化学学院2023级本科生桑婉秋说,这样的教学方式让她很有收获。“杨老师对中国文化的讲解并非浅尝辄止,而是经常进行中外或古今对比,让我们更加了解这样的习俗或制度存在的原因。比如他讲Education(教育)这个专题,不仅介绍了从古至今教育体制的流变,还将中外教育模式进行了对比,很生动,也很有趣。”

每个学期临近期末的实践作业展示环节,总会给杨畅带来很多意料之外的惊喜。绣球、香囊、团扇、掐丝珐琅画、剪纸、发簪、灯笼……同学们兴致勃勃地用英文介绍着各自的文创作品——精美精巧、“中国风”元素满满,不时引得阵阵赞叹。

杨畅希望,通过这门课提升同学们用英语阐释中国传统文化的能力,激发他们深入了解中国文化的兴趣。“今后我想把这门课的授课群体扩大,比如留学生等。因为讲好中国故事是件很有意义的事情。”杨畅这样说。